第2回インターンシッププログラムの実施状況

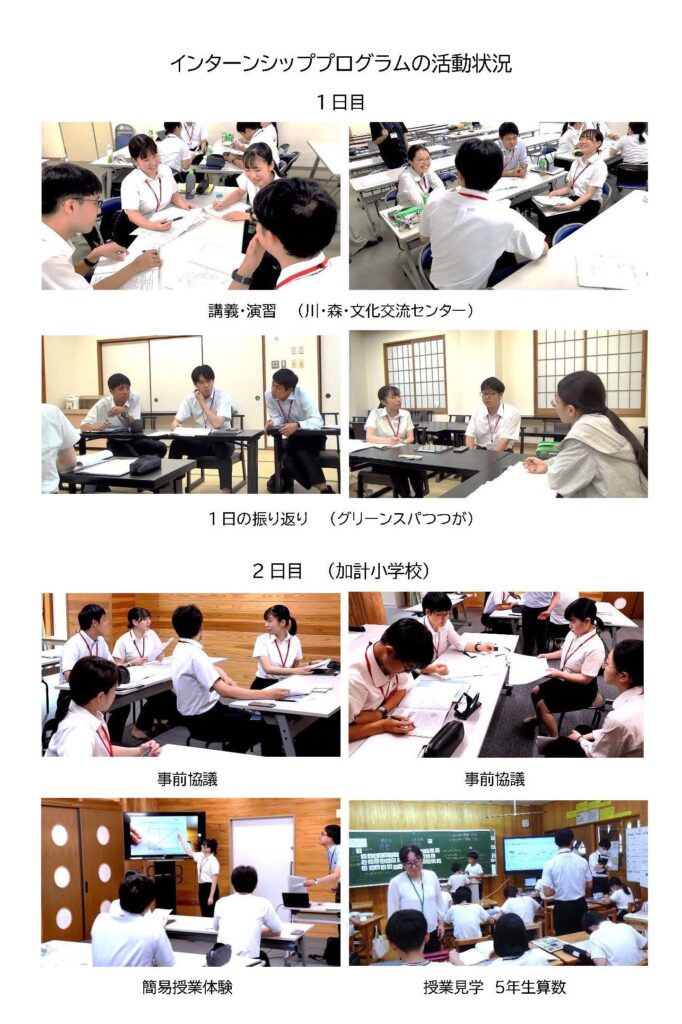

(1)2024年9月10日(火) 安芸太田町川・森・文化交流センター

| 講義・演習 | 一人ひとりの学ぶ力を引き出す授業のデザイン①② | 主体的・対話的で深い学びを実現するための手法の一つ「知識構成型ジグソー法」について学び、授業研究の視点について考える。 |

| 講義・演習 | 主体的・対話的で深い学びの質を支える授業研究 | 仮説検証型の授業研究 事前の想定と実際の子どもの学び事実とを比較し分かったことを共有し、次の授業に生かせそうな仮説を得る。 |

| 演習 | 学瞰システム※を活用したオンデマンド授業研究 | 翌日の研究授業の学級の学習の記録(学瞰システム)を活用し、これまでの講義・演習に基づき、仮説検証型の授業研究を実施。 |

※学瞰システム

CoREFが開発したグループでの対話を記録するシステム。360°カメラの映像と個別の発話を記録し、ビデオ記録とともに個の発話を書き起こすことができる。

1日目の振り返り

| ・これまで教育実習などでは、わりと一人の頭の中でできた指導案を実際にやってみるというものだったけど、ここで学んだ授業研究は、対話のイメージをほかの人と膨らませながら、その中で自分の授業デザインをどんどん見直していくというところが、今まですごくぼんやりとしていた授業研究のイメージがかなり深まった。(院1年) ・知識構成型ジグソー法の授業は見たことがなかったので、学校での授業研究の場面で、子どもが何を学ぶか子どもが何を身につけるかということが、常に子どもが主語としてあると感じた。これまで学んできたことは、どちらかというと教師が何を学ばせるか、何を学ばせる必要があるかだったので、そこが一番大きな違いだったと思う。(4年) ・今日の講義をとおして、グループで学習したとしても、最終的には自分なりの分かりを追究するということが大切だということが一番の発見だった。こちらから見ると子どもたちの手が止まっているように見えたとしても、子どものなかではどんどん頭が回っていて考えが深まっているので、決して無駄な時間ではなくて、子どもたちが一生懸命もがきながら答えを求めている、そういう時間を大切にしていきたいと思いました。(院1年) ・効率が悪いように見えたり,一見授業としてうまく成立していないように見えたりしても,そのプロセスを経て子どもが最終的に学べればいい,そういうのを経て最終的に子どもが成長することができれば,うまく学べれば,何かができるようになればという視点でものごとが考えられるように,長期的に見ることができるようになればいいなと思った。(院2年) |

(2) 2024年9月11日(水) 安芸太田町立加計小学校

| 事前協議 | 簡易授業体験として研究授業での児童の学習を予想する。 |

| 授業者の先生から | 研究授業実施の5年生担任から、本時の想定、普段の児童の様子を聞く。 観察する児童を割り当てる。 |

| 授業見学 | 3校時 5年算数「奇数・偶数」 割り当てた児童を中心に観察する。 |

| 前時の交流 | 3校時の児童観察を交流する。 |

| 管理職へのインタビュー | 校長、教頭に学校経営、教育方針について質問する。 (学生からの主な質問) ・ジグソー法の実施頻度、課題、学習以外での効果 ・加計小で初めジグソー法に出会う教員が学ぶ方法 ・思いを伝えなくても分かる環境にある児童を育成する手立て ・毎週水曜日に実施される職員研修について ・ジグソー法の授業や研修での児童のプライバシーへの配慮について ・ジグソー法の保護者への説明など理解を得るための対応について |

| 給食 | 5年生の児童といっしょに給食、家庭科室 |

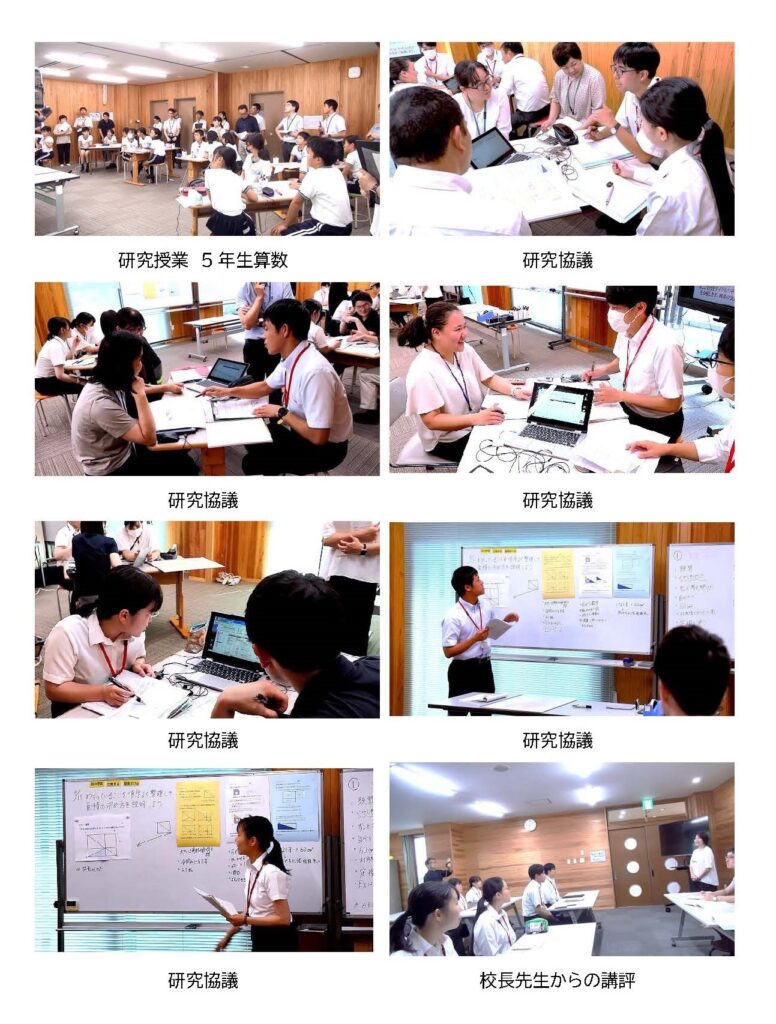

| 研究授業 (合同校内研修) | 5校時 5年算数「合同な図形および直角三角形の面積」 知識構成型ジグソー法による 学瞰レコーダーによるグループ協議を記録。 割り当て児童を観察し、事前の想定と比較し記録する。 |

| 授業者との対話 | 授業見学や研究授業での児童の様子から気づいたことについて、授業者の担任と対話し掘り下げる。 (学生からの主な質問) ・学級経営~児童の学級での人間関係やトラブルへの対応について ・授業での指導上の配慮事項 ~いろいろな特性の児童が全員参加できる授業づくりの工夫について 児童への声掛けやグループごとへの対応の仕方について |

| 研究協議 (合同校内研修) | 加計小教職員と合同でグループ協議 割り当て児童の観察結果から、想定と比較し児童の思考過程を考察、授業改善に向けて協議する。学瞰レコーダーによるグループ協議の記録も活用。 |

2日間のプログラムを通じての感想、印象に残ったこと

| ・子どもが分からないということも思考のこだわりだということを初日に聞いて、それぞれの子どもの持つこだわりや考え方を大切にした授業づくりをしていきたいと感じた。また、そのためにも、学びを大切にする子どもを育て、皆の意見を大切にする集団づくりができるようにしていきたいと思った。(院2年) ・授業研究にかける時間です。事前協議や事後協議で、それぞれ1~2時間もかけていたことに驚きました。また、それぞれの先生が1人の子どもに着目して授業を観察した経験ははじめてだったので新鮮でした。実をいうと、私自身が現在働いているフリースクールで、1人の子どもに着目して背景などを考えた経験はありましたが、公立学校でもこのような機会を設定することができることに驚きました。(院1年) ・学びがたくさんあった2日間でした。特に、事後検討会では、班の先生方が学年の特色を捉え、もっと良くするにはどうすればよいかといろんな視点で改善策が出ていたのにとても驚き、活発に意見を出し合える環境に感動しました。これから教員になった際も、自分のクラスだけ良ければいいと思わず、学校全体でどうすればよいかと考えて行けるようになりたいです。(院2年) ・校長先生の活力が最も印象的でした。校長先生を中心として学校全体でいきいきと学び合っていて、私もこのような職場で働いてみたいと思いました。また、他の学生が学ぶ姿からも刺激を受け、もっと授業力を高めるための学びを深めていきたいと感じました。(院1年) |

教員就職意欲の向上について

| ・ジグソー法で生き生きと学んでいる子どもの姿を実際に見て、教員になって自分も実践してみたいと思ったから。将来、ジグソー法を実践している自分の姿がイメージできるようになったから。(院1年) ・先生方の働く姿や子どもの学びに向かう姿勢を見て、教職の魅力を再確認できたから。(院1年) ・実際の子ども達を目の前にして、子ども全員が学んでいるという状態のイメージがついたから。また、そのような授業をできるようにしたいという希望をもつことができたから。(院2年) ・出会った先生たちのお話を聞き、教員のやりがいを改めて感じたから。(院2年) |

児童の学びの過程に焦点をあてた授業研究について

| ・全体協議では、授業のよくなかった点を見つけ指摘するきつい会だとイメージしていたが、そうではなく和やかな雰囲気だったという点。(2年) ・児童の学びが想定までいくことだけを目標としているわけではなく、どのように改善するかという視点で話し合われていた点。(4年) ・子どもたちは意欲的に学ぶ力を潜在的にもっているため、豊かな学習環境さえ提供すれば、どんな子どもでも前向きに学ぶことができるということを知ることができた。学習材の提供の仕方、グループ編成の仕方を工夫し、子どもたちの学ぶ力を信じることが大切だと分かった。(院1年) ・授業研究は一度計画、実施、振り返りをやっておしまいというイメージがあったが、サイクルを回して振り返り後、よりよい計画をして、再び実施するという進め方ができることを理解した。(院1年) ・私がこれまでイメージしていた授業研究は、一人で子どもの学ぶ姿を想定し、仮説を立てるというものだったが、今回のインターンシッププログラムを通して、協働しながら仮説の質を高めていくという方法を知った。この方法では、経験豊富な先生の意見に圧倒されて若手が話せないということは起きづらかったため、子どもの姿から授業デザインを語ることの重要性を強く感じるとともに、協働して授業研究していくことの面白さを感じた。(院1年) ・視点がすごく明確でわかりやすかったことと、話し合いの時間が足りないぐらいたくさん話し合う内容があったということ、また、授業を見る際は全体の様子だけでなく、一人の子どもに焦点を当てて観察することで評価するということが変化した。(院2年) ・特定の子どもやグループに着目して授業を観察することで、考えの変化を見ることができるという視点はあまり考えなかったので、印象が変わりました。秋に大学院の授業科目で数週間ほど高等学校の授業を観察する機会があるので、そのときに生かしたいと感じました。(院1年) ・子供たちの立場に立って授業研究をすることがとても印象に残りました。授業研究では、子供たちのことを考えてするのはよく聞いたり想像できたりしましたが、一度子供の立場に立ち授業を練り直すことの大切さを実感しました。子供たちのためと考える時は、まず子供の立場に立ってつまずきなど考えることが必要だと思いました。(院2年) |